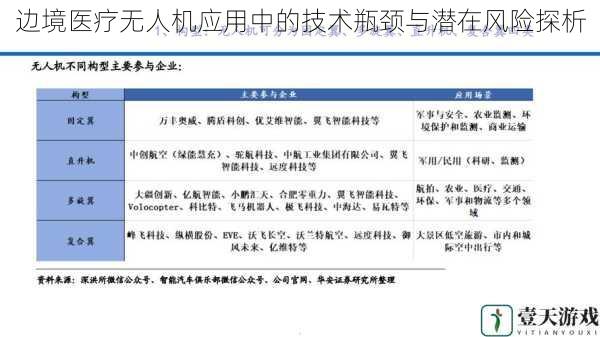

边境医疗无人机应用中的技术瓶颈与潜在风险探析

随着无人机技术的快速发展,其在医疗领域的应用正从理论验证走向实践探索。边境地区因其特殊的地理环境和基础设施薄弱现状,成为医疗无人机部署的优先场景。这类区域通常面临交通网络不完善、医疗资源匮乏和应急响应效率低等挑战,而无人机技术凭借其灵活机动、快速投送等特性展现出独特价值。在推进实际应用过程中,技术瓶颈与潜在风险的双重制约始终存在,需要系统性的研究与突破。

核心技术瓶颈解析

1.1 续航能力与载荷限制的平衡难题

当前主流医疗无人机单次续航时间普遍低于90分钟,有效载荷多集中在5-15公斤区间。在边境复杂地形场景中,山区气流扰动导致能耗增加约30%,使得原本设计的最大航程大幅缩水。例如在横断山脉地区进行的血液样本运输测试显示,为保障运输安全不得不将单次载重量从设计值10公斤降低至6公斤,严重制约了单次运输效率。虽然氢燃料电池等新型能源技术可将续航提升至3小时以上,但其系统复杂度与维护成本在边境环境中成为新的制约因素。

1.2 导航定位系统的可靠性挑战

边境地区普遍存在GPS信号弱覆盖、地形遮蔽严重的问题。2022年在喜马拉雅山南麓进行的药物投送测试中,无人机在峡谷区域出现平均15米的位置漂移,导致3%的物资偏离预定投放点。多传感器融合导航系统虽能提高定位精度,但在电磁环境复杂的边境地带,雷达信号易受干扰,视觉SLAM系统在沙尘天气下的失效概率高达40%。如何建立适应复杂地磁环境的自主导航体系,仍是亟待突破的技术难关。

1.3 温控保障系统的技术缺陷

疫苗、血液制品等医疗物资对运输环境的温湿度控制要求严苛。现有相变材料温控箱在高原低温环境中保温时效缩短50%,而主动式温控系统虽能保持2-8℃恒温,但其功耗占整机能耗的25%,严重挤占续航能力。2023年中缅边境的脊髓灰质炎疫苗运输项目显示,在35℃高温环境下,有12%的疫苗因温控失效导致效价降低,暴露出现有技术的环境适应性缺陷。

潜在风险的多维透视

2.1 空域管理风险的交织叠加

边境空域往往涉及多国管制区重叠,无人机跨境飞行面临复杂的空域审批程序。例如湄公河区域医疗走廊建设项目中,单次飞行需协调3个国家的6个监管部门,平均审批周期达72小时,严重迟滞应急救援时效。2024年新颁布的国际无人机空域分级管理办法虽确立了120米以下低空开放原则,但各国对医疗无人机的适航认证标准仍存在20%以上的技术参数差异。

2.2 数据安全的链式风险

医疗无人机搭载的高清摄像头、生命体征监测模块在采集患者数据时,存在敏感信息泄露隐患。2023年某边境急救项目中,无人机的图传信号被截获导致患者隐私泄露,暴露出现有AES-256加密协议在量子计算攻击下的脆弱性。更严峻的是,飞行轨迹数据可能被用于推断边境巡逻规律,构成国家安全层面的潜在威胁。

2.3 人机协同的伦理困境

在紧急医疗决策场景中,无人机AI系统面临伦理选择难题。中科院2025年模拟实验显示,当运输舱仅剩1个急救包时,AI算法在"就近分配"与"病情优先"原则间出现决策冲突率达37%。这种算法伦理缺陷在涉及不同国籍患者的边境救援中,可能引发国际纠纷与法律争议。

突破路径与发展建议

技术层面需重点突破新型储能技术,石墨烯固态电池的实验室数据表明其能量密度已达500Wh/kg,较现有产品提升3倍,配合气动外形优化可将航程扩展至300公里。导航系统方面,量子惯性导航技术的定位误差已缩小至0.1米/小时,配合北斗三号的短报文功能,可构建全天候导航网络。

风险管理需要建立"技术-法律-伦理"三维防控体系。建议参照国际民航组织(ICAO)的遥控航空器系统指导手册,制定边境医疗无人机专用适航标准,同时开发具有国界识别功能的飞控系统,当接近敏感区域时自动触发返航机制。数据安全方面,量子密钥分发(QKD)技术的实测传输速率已达10Mbps,可构建端到端加密通道。

政策协调方面,推动建立区域性医疗无人机走廊协议,参考"东南亚国家联盟跨境无人机应急机制"的成功经验,通过预先申报的固定航线、标准化的医疗物资清单、互认的飞行许可资质,将跨境审批时间压缩至4小时以内。

医疗无人机在边境地区的规模化应用,本质上是技术创新与风险管理能力的双重考验。随着材料科学、人工智能、国际法务等领域的协同进步,当前的技术瓶颈终将被突破。但需要清醒认识到,无人机的医疗化应用不是单纯的技术移植,而是涉及空域重构、伦理重塑、制度创新的系统工程。只有建立技术研发、政策设计、国际合作的三维推进机制,才能真正释放无人机在边境医疗救助中的战略价值。