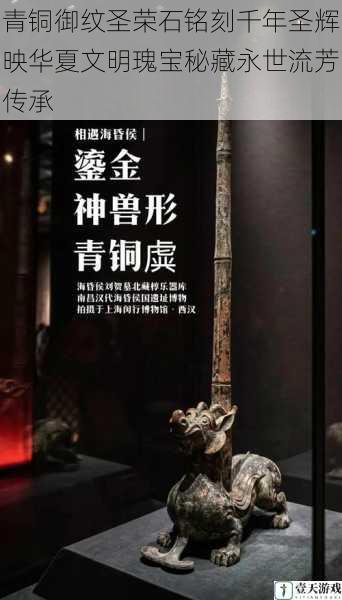

青铜御纹圣荣石铭刻千年圣辉映华夏文明瑰宝秘藏永世流芳传承

在中国国家博物馆的青铜器展厅深处,陈列着一尊西周晚期的蟠螭纹青铜鼎。当参观者透过玻璃展柜凝视这件三千年前的礼器时,其腹部的铭文在聚光灯下泛出幽邃青光,那些如刀刻斧凿的篆字与蟠曲的螭龙纹样交织,仿佛正在讲述一个关于永恒传承的文明密码。这种将文字与纹饰共同铸刻于金石之上的独特传统,构成了华夏文明最本质的传承基因。

金石为证:青铜文明的记忆编码

自二里头文化时期开始,青铜器便承担着华夏先民最神圣的文明使命。商周时期的能工巧匠们创造性地将文字与纹饰共同铸造于青铜器表,形成独特的"图文互释"系统。安阳殷墟出土的司母戊鼎腹内壁铸有"司母戊"三字铭文,与器表的饕餮纹形成立体叙事——文字确认礼器的祭祀对象,纹饰则通过神秘兽面传递通天的宗教意象。这种双重编码体系,使每件青铜器都成为承载历史记忆的"三维史书"。

战国时期中山王厝墓出土的青铜器铭文已达450余字,详细记载了中山国的世系传承与政治盟约。这些镌刻在青铜表面的文字,其笔画深度普遍达到0.3-0.5毫米,采用"失蜡法"铸造时,工匠需在蜡模上反向雕刻文字,确保烧铸后形成清晰凸起的阳文。这种精密工艺使得铭文历经三千年仍可辨识,比之同时期其他文明的泥板文书或莎草纸文献,展现出惊人的信息保存能力。

纹以载道:图像系统的象征谱系

青铜纹饰绝非简单的装饰元素,而是构建了一套完整的象征语言系统。商代晚期的龙虎尊,其肩部浮雕的虎食人纹样,经考古学家张光直解读,实为巫师通天的仪式场景写照。西周中期开始盛行的窃曲纹,其回旋缠绕的线条结构暗合周易"曲成万物"的哲学思维。春秋时期越王勾践剑上的菱形暗格纹,则通过几何图案的精密排列形成独特的光折射效果,在实战中兼具迷惑敌人的实用功能。

这些纹饰的铸造精度令人惊叹。曾侯乙墓出土的青铜尊盘,其表层镂空的蟠虺纹饰由34个部件焊接而成,纹饰间隙最小处仅0.1毫米。工匠运用分铸焊接技术时,需将铜液温度精确控制在1150-1200℃之间,稍有不慎就会导致纹饰变形。这种将艺术审美与技术理性完美融合的造物智慧,构成了华夏文明特有的创造基因。

永世传承:文明基因的现代表达

故宫博物院文物修复专家在修复西周大盂鼎时发现,其腹部的291字铭文虽经千年氧化,但通过显微观察仍可辨识原始刻痕。这是因为青铜合金中的锡元素在氧化过程中会形成致密的二氧化锡保护层,这种自然的"包浆"现象反而成为铭文的天然护甲。现代科技检测显示,商周青铜器的铜锡铅配比已形成固定范式,如礼器多用"六齐"中的"钟鼎之齐"(铜锡比例6:1),这种材料科学成就比欧洲早了两千年。

在良渚遗址新近出土的玉琮表面,考古学家发现了与殷墟青铜器饕餮纹高度相似的纹样。这种跨越千年的纹饰传承,揭示出华夏文明特有的延续性特征。当代数字技术为这种传承注入新活力,三星堆青铜神树的3D建模精度已达到0.02毫米,区块链技术则被用于建立不可篡改的文物数字档案。但正如故宫青铜器馆的策展人所说:"真正让文物活起来的,是今人对古人造物精神的深刻理解。

当我们的目光再次落在那件西周蟠螭纹鼎上,那些蜿蜒的纹饰与劲瘦的铭文,早已超越器物本身的意义。它们如同文明的基因双螺旋,将华夏先民对永恒的思考、对美的追求、对技艺的执着,熔铸成可以触摸的文明记忆。这种以金石为载体的传承智慧,在数字时代依然焕发着强大的生命力,因为它所承载的不仅是历史的片段,更是一个文明自我更新的永恒动力。