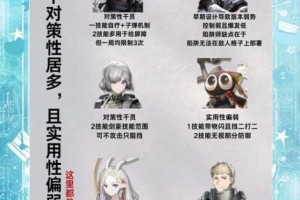

光影交织定格命运轨迹 时空缝隙中窥见永恒瞬间掠影

人类对永恒的追寻始于对光影的原始崇拜。在墨西哥奇琴伊察金字塔的春分时刻,当羽蛇神雕像在斜射阳光中苏醒游动;在敦煌莫高窟的千年壁画前,飞天衣袂在斑驳光影中飘舞不息。这些跨越时空的视觉奇迹,暗示着光影艺术与存在本质的深层关联。现代科技赋予我们解构时空的新维度,当代艺术家们正通过多维度的光影实验,在时空褶皱中捕捉存在的本质切片。

光的量子纠缠与时空褶皱

爱因斯坦揭示时空本质的广义相对论方程中,光速常数c作为时空曲率的标尺,将人类对光的认知从古典光学推向相对论物理的维度。当光量子以波粒二象性穿越时空时,其传播路径在强引力场中产生的偏折现象,正如哈勃望远镜捕捉到的爱因斯坦环,验证了时空本身的柔性特质。艺术家詹姆斯·特瑞尔的天穹装置,利用精密的光线控制使观众产生空间扭曲的感知错觉,这种对时空可塑性的艺术表达,恰似物理学家用数学语言描述的时空褶皱。

在量子层面,光的双缝干涉实验揭示了观察行为对现实的根本性改变。德国新媒体艺术团队ART+COM的量子记忆作品,通过激光矩阵构建可交互的光影迷宫,当观众伸手触碰的瞬间,光的波函数坍缩为粒子态,这种艺术化的观察者效应实验,将量子物理的哲学命题转化为可感知的审美体验。

当代全息艺术将光的干涉原理推向新高度。日本TeamLab的数字艺术馆中,百万光点构成的虚拟瀑布既存在于投影平面,又悬浮在三维空间,这种对波前重建技术的艺术运用,打破了笛卡尔坐标系的绝对空间概念,印证了德勒兹"平滑空间"理论的当代艺术实践。

影的时空考古学

柏拉图的洞穴寓言中,囚徒将墙上的光影幻象当作真实,这个哲学隐喻在当代获得新的阐释维度。法国艺术家克里斯蒂安·波尔坦斯基的影之剧场,用旋转装置投射出不断变形的巨大阴影,观众在明暗交替中见证记忆碎片的生成与湮灭。这种对记忆物质性的探索,与神经科学发现的突触可塑性形成跨学科对话,揭示记忆作为时空痕迹的物理本质。

超高速摄影技术将时间解构成微秒级的切片。哈罗德·埃杰顿拍摄的子弹穿透苹果的瞬间,液态飞溅的轮廓在百万分之一秒的曝光中凝固成永恒。这种技术突破不仅改变了人类感知时间的尺度,更印证了柏格森"绵延"理论中关于时间连续性与离散性的哲学思辨。中国艺术家王庆松的高速中国系列,用类似手法定格城市化进程中的矛盾瞬间,将社会变迁的时空张力转化为视觉史诗。

数字阴影技术正在重构时空叙事。在VR作品重写回忆中,用户可以通过手势操控虚拟光源,实时改写三维场景中的阴影走向。这种交互式叙事打破了线性时间的专制,使每个选择都成为平行时空的创造行为,恰如量子物理中的多世界诠释在艺术维度的映射。

永恒瞬间的拓扑学

普鲁斯特在追忆似水年华中描述的玛德琳蛋糕时刻,揭示了味觉记忆触发时空折叠的心理机制。荷兰艺术家达安·罗斯加德的沙漏装置,用数百万颗发光粒子模拟时光流逝,当观众扰动粒子流时,时间的线性叙事被重构为可触摸的拓扑结构。这种艺术实践印证了心理学家恩德尔·图尔文的情景记忆理论,将记忆的提取过程具象化为时空拓扑变换。

引力波探测证实时空涟漪的存在后,艺术家开始尝试捕捉这种宇宙尺度的时空振动。林茨电子艺术节的获奖作品时空织锦,通过算法将LIGO探测到的引力波信号转化为动态光影雕塑,使13亿年前两个黑洞碰撞的时空震颤转化为可感知的视听体验。这种艺术转化不仅实现了科学数据的感性解码,更创造了连接微观量子涨落与宏观宇宙结构的审美桥梁。

在生物艺术领域,合成生物学与光遗传学的结合正在创造新的生命时空。艺术家爱德华多·卡茨的自然史之迷项目中,荧光水母基因被植入向日葵,创造出昼夜交替中明暗变幻的活体装置。这种跨物种的光影对话,将柏格森的生命冲动理论具象化为可见的形态发生过程,在基因重组中重构生命的时间编码。

在量子物理与神经科学双重解构下的当代语境中,光影艺术已超越视觉表达的范畴,成为探索存在本质的跨学科实验室。当全息投影在虚空中构建起四维时空的切片,当基因编辑重组生命的光影密码,人类正在用艺术化的时空操作,实践着海德格尔所说的"诗意栖居"。这种创作不仅是对物理定律的审美转译,更是对存在本身的哲学追问——在时空的无限褶皱中,每个被光影定格的瞬间都是通向永恒的可能性路径。