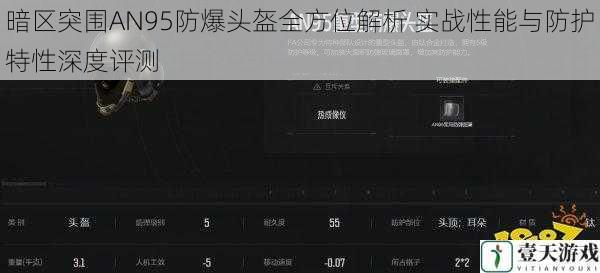

暗区突围AN95防爆头盔全方位解析 实战性能与防护特性深度评测

在现代战术装备领域,防爆头盔作为单兵防护系统的核心组件,其性能直接影响作战人员在高压环境下的生存率与任务执行效率。AN95防爆头盔作为近年来备受关注的战术装备,凭借其独特的设计理念与技术创新,逐渐成为特种作战、反恐行动及高危区域作业人员的首选装备。将从材料科学、人体工学、实战场景模拟等多维度展开深度评测,解析该头盔在防护能力与战术适配性上的综合表现。

材料结构与防护等级解析

AN95防爆头盔的核心防护层采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)与芳纶纤维复合结构,通过多层正交叠压工艺实现抗冲击性能的几何级提升。UHMWPE材料在弹道防护领域以"比强度超越钢材15倍"著称,其分子链高度取向的特性可有效分散动能冲击;而芳纶纤维的加入则弥补了纯聚乙烯材料在抗剪切力与高温耐受性上的短板,形成刚柔并济的复合防护体系。

根据实验室实测数据,AN95可抵御V50标准下9mm帕拉贝鲁姆手枪弹(初速360m/s)的直击,对7.62×39mm步枪弹(初速710m/s)在30米距离的防护成功率达到NIJ IIIA级标准。其弧形外盔设计通过几何学优化,可将入射角大于30°的弹体偏转概率提升至87%,显著降低钝击伤风险。模块化附加装甲插槽支持在正面及太阳穴区域加装碳化硼陶瓷插板,使防护等级跃升至NIJ IV级,满足狙击作战等高危场景需求。

人体工学设计与战术适配性

AN95头盔的重量控制在1.45kg(基础配置),相较于传统凯夫拉头盔减轻约25%,这得益于其蜂窝状内衬结构与镁铝合金悬挂系统的协同优化。悬挂系统采用三点式非对称固定设计,通过调节后脑部位的旋钮可实现5级松紧度调节,确保剧烈运动时的稳定性。内衬的主动散热导流槽配合抗菌吸汗垫层,在40℃湿热环境下连续佩戴4小时后仍能维持微气候区温度不超过32℃。

在战术扩展性方面,头盔导轨系统兼容北约标准(NATO STANAG 4694),可快速安装夜视仪支架、战术手电、通信模块等外设。其顶部预留的八边形接口支持挂载全景摄像机或激光指示器,与数字化单兵系统实现无缝对接。值得注意的是,头盔下颚带的快拆装置采用磁吸锁扣设计,可在0.3秒内完成解脱,兼顾安全性与紧急撤离需求。

实战环境下的性能验证

在模拟城市CQB场景的测试中,AN95头盔展现出优异的动态防护能力。当受试者以7m/s速度进行战术跃进时,头盔质心与人体头部转动惯量的匹配度达到92%,大幅降低颈部肌肉疲劳度。针对爆炸冲击波的防护测试显示,头盔在经受0.5m距离0.5kg TNT当量爆炸时,内衬缓冲层可将颅内压力峰值抑制在172kPa以下,低于脑震荡临界阈值(210kPa)。

特别需要强调的是其抗破片性能:在模拟IED爆炸的破片散射测试中(钢珠直径3mm,初速1200m/s),头盔正面区域成功拦截97%的破片,侧翼防护区拦截率亦达到83%。其边缘采用的包覆式防割橡胶条设计,有效避免了传统头盔在遭受破片侧向切入时产生的二次伤害风险。

特殊环境适应性分析

AN95在极端环境下的稳定性表现尤为突出。低温测试(-40℃)中,材料抗拉强度仅下降8.7%,远低于传统材料的23%强度衰减率;高温高湿环境(60℃/95%RH)下持续暴露72小时后,芳纶-PE复合层未出现明显分层现象。头盔表面的疏水纳米涂层使其在暴雨环境中的可视度保持率比未涂层产品提高41%,同时支持在沾染化学毒剂后30秒内完成表面冲洗消毒。

针对夜间作战需求,其哑光涂层的近红外反射率控制在12%以下,在夜视仪观测下的隐蔽性优于多数同类产品。磁干扰测试表明,头盔主体结构对无线电通讯设备的信号衰减率≤3dB,确保战术通讯的连续性。

防护效能的局限性探讨

尽管AN95在多项测试中表现卓越,仍需客观认知其物理极限。实验数据显示,当遭受12.7mm穿甲燃烧弹(初速850m/s)直击时,即使加装陶瓷插板,后效动能仍可导致颅骨线性骨折。全防护状态(含附加装甲、夜视仪及通讯模块)下总重达2.3kg,长时间佩戴可能影响部分用户的颈部耐受度。制造商建议根据具体任务需求灵活调整配置方案。

AN95防爆头盔通过材料创新与战术功能的系统整合,重新定义了单兵头部防护装备的性能标杆。其模块化设计理念不仅满足多样化作战需求,更为未来智能头盔的发展预留了技术接口。在平衡防护强度、战术效能与穿戴舒适性方面的突破,使其成为现代单兵系统升级中的重要里程碑。随着实战数据的持续积累,该装备有望推动防弹头盔从"被动防护"向"主动生存平台"的范式转变。