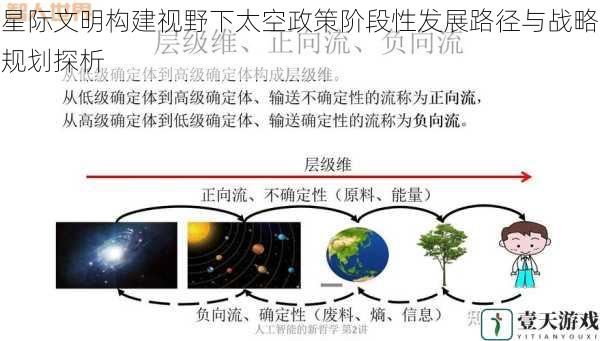

星际文明构建视野下太空政策阶段性发展路径与战略规划探析

(正文约1300字)

随着人类航天技术进入高速发展期,太空活动正从地球轨道拓展至深空领域。在星际文明构建的宏观视野下,太空政策的制定需要突破传统地缘政治框架,建立基于人类文明整体发展的阶段性发展路径。从技术演进、国际合作、法律框架三个维度,探讨面向星际文明的太空政策战略规划体系。

近地轨道开发阶段(2023-2040年)

本阶段以完善近地空间基础设施为核心,重点发展空间站常态化驻留、轨道服务技术和空间资源开发能力。美国SpaceX公司星舰系统的可重复使用技术突破,标志着商业航天进入规模化发展阶段。政策层面需着重解决空间交通管理、轨道资源分配和太空碎片治理三大问题。中国天宫空间站完成在轨组装后,应加速推进空间科学实验平台向国际合作平台转型,建立多国参与的载荷搭载机制。

关键技术突破方向包括:模块化空间站扩展技术、在轨3D打印制造技术、空间太阳能电站验证系统。政策创新应聚焦构建"轨道服务标准体系",制定航天器交会对接、燃料加注、故障维修等操作规范。法律框架需完善空间资产议定书实施细则,明确空间物体权属认定规则。

地月空间拓展阶段(2040-2070年)

月球基地建设和地月经济圈形成是本阶段核心目标。美国阿尔忒弥斯计划与俄罗斯月球-25探测器的竞争,凸显地月空间开发的地缘政治属性。政策制定应推动建立月球资源开发公约,平衡先发国家开发权益与发展中国家参与权利。中国探月工程在完成月球科研站基本建设后,需着力构建"地月物流走廊",发展可重复使用地月运输系统。

技术发展重点转向:月面原位资源利用(ISRU)技术、封闭生态系统维持技术、低重力环境工业制造技术。政策层面需建立月球开发环境影响评估制度,制定月面文化遗产保护规范。战略规划应重视地月空间军事化风险防控,推动建立地月空间行为准则,限制进攻性武器部署。

行星际探索阶段(2070-2100年)

火星殖民基地建设和小行星资源开发成为本阶段主要特征。SpaceX星舰火星计划的实施进度,将决定私营部门在深空探索中的话语权比重。政策制定需前瞻性布局行星际法律体系,明确外星基地管辖权属和资源分配原则。中国应加强核热推进、空间核电源等战略技术储备,在火星采样返回任务基础上,推动建立国际火星科考网络。

关键技术攻关包括:长期太空辐射防护技术、闭环生态维持系统、行星地表建筑技术。政策创新需建立跨行星污染防控标准,制定外星生物保护协议。战略规划应注重平衡科学探索与商业开发,在火星特殊区域设立"人类共同遗产"保护区。

星际文明治理阶段(2100年后)

当人类在太阳系建立多个永久定居点时,需要构建超越国家范畴的星际治理体系。政策制定应推动建立"太阳系开发组织",统筹协调各天体开发活动。重点完善空间资源产权制度、星际争端解决机制和跨文明接触准则。技术发展将聚焦曲速航行理论基础研究、戴森球能量收集系统、行星防御体系构建。

在此阶段,政策规划需确立三项基本原则:技术成果共享原则、文明存续优先原则、宇宙伦理约束原则。建立基于区块链技术的星际资源登记系统,发展去中心化自治组织(DAO)管理模式。同时加强行星防御能力建设,建立近地天体监测预警网络和偏转技术验证系统。

战略规划建议:

1. 构建"阶梯式"技术验证体系,建立月球-火星-小行星渐进式开发路径

2. 推动成立国际空间开发银行,设立星际探索专项基金

3. 完善太空活动保险制度,建立分级责任认定机制

4. 发展太空外交新范式,建立多边常设协商机制

5. 培育星际文明伦理共识,制定人类太空行为宪章

当前太空政策制定面临商业力量崛起、技术代差扩大、安全边界模糊三重挑战。面向星际文明的战略规划,需要建立动态演进的制度框架,平衡国家利益与人类共同福祉。中国应发挥新型举国体制优势,在深空探测、空间法律、星际治理等领域贡献东方智慧,推动构建公平合理的太空命运共同体。