少年宋慈第三章破案全流程解析 关键线索与推理步骤深度揭秘

少年宋慈作为一部以南宋法医学家宋慈少年时代为原型的推理作品,其第三章的命案侦破过程堪称逻辑推理与实证分析的经典案例。本章以"青瓷坊毒杀案"为核心,通过环环相扣的线索挖掘与科学推演,展现了古代刑侦技术的雏形。将系统解析案件的全流程,重点拆解关键证据链的形成过程与推理逻辑的构建范式。

案件背景与初始疑点

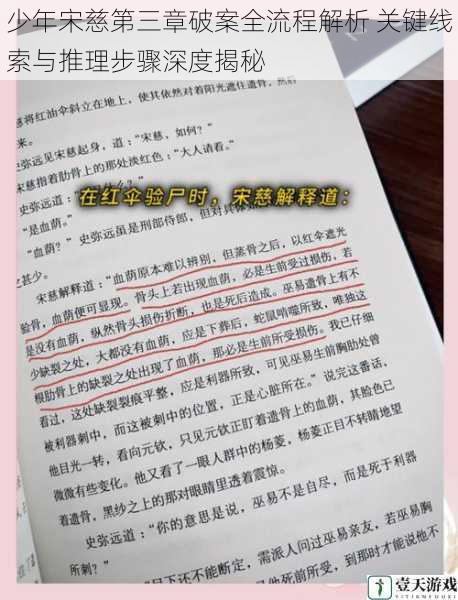

案件发生于临安城青瓷作坊,坊主陈守仁在验收一批贡品青瓷时突然暴毙,现场呈现典型中毒症状:面部发绀、指甲青紫、呕吐物带有杏仁气味。官府初步判定为意外中毒,但宋慈通过三个反常现象提出质疑:其一,死者右手紧握的瓷片边缘异常锋利;其二,供桌上贡品摆放位置违背礼制;其三,尸体倒地角度与桌案碰撞痕迹存在矛盾。这三个细节构成案件重启调查的起点,体现了宋慈"凡疑必究"的刑侦思维。

关键物证的提取与检验

宋慈首先对现场进行系统性物证采集:

1. 毒物溯源:提取死者口腔残留物、茶具及青瓷碎片进行银针试毒,发现仅茶盏边缘呈现硫化反应,结合死者指甲缝中的瓷粉,推断毒物"砒霜"是通过特殊工艺融入瓷釉,遇热茶缓慢释放。

2. 凶器鉴定:对死者手中瓷片进行显微观察,发现断裂面存在人为打磨痕迹,与作坊工具柜中缺失的"鱼齿锉"特征吻合,证明瓷片系故意加工成锐器。

3. 时空印证:测量作坊内四十八件青瓷的釉层厚度,发现三件样品存在0.2毫米的工艺偏差,结合窑炉火候记录,锁定投毒发生在案发前日的戌时三刻至亥时之间。

人物关系的网状排查

在嫌疑人锁定阶段,宋慈采用"三阶排除法":

1. 动机筛选:通过账册核查发现贡品订单存在"一器双烧"的贪污漏洞,排除无利益关联者。

2. 能力验证:根据砒霜提纯需要掌握的"升炼术",将嫌疑人缩小至掌握炼丹技术的三人。

3. 时空交叉:利用更夫证言与作坊学徒的排班记录,构建精确到刻钟的时空网格,最终锁定具备独家作案条件的窑工孙大有。

犯罪过程的逆向重建

宋慈通过实验法还原作案全流程:

1. 投毒手法验证:在官府监督下,用相同配比的砒霜釉料烧制试验瓷,证实80℃以上茶汤可析出致死剂量的三氧化二砷。

2. 心理动机溯源:从孙大有书房搜出的天工开物批注本中,发现其多次在"官窑弊政"段落作愤恨批注,结合其子因贡瓷瑕疵被官府杖毙的旧案,形成完整的报复动机链。

3. 意外防护破解:现场发现的打翻香炉,经灰烬成分分析含有大量檀香粉,实为掩盖砒霜受热产生的蒜臭味而设置的干扰措施。

逻辑悖论的突破性解决

案件最大难点在于"非接触性投毒"的证明,宋慈创造性运用了三种古代刑侦技术:

1. 分层刮取法:对瓷釉进行分层刮取,在第三层釉料中检测出砒霜结晶,证明毒物是在二次烧制时加入。

2. 温度梯度实验:用不同水温测试毒物析出速度,结合死者胃内容物消化程度,精确推算出投毒至死亡间隔为两个时辰。

3. 痕迹拓印术:将死者手中瓷片与凶器锉刀进行凹痕拓印比对,确认锉刀纹路与瓷片加工痕迹完全匹配。

刑侦逻辑的范式价值

本案侦破过程体现了古代法医检验学的三大核心原则:

1. "五听"原则的现代化用:将礼记记载的"辞听、色听、气听、耳听、目听"转化为对嫌疑人微表情、应答逻辑的观察记录。

2. "格物致知"的实证精神:所有结论均以物证实验为基础,如用猪肺模拟毒气吸入实验,验证窒息征象的形成机制。

3. "连环互证"的证据体系:构建物证、书证、人证的三维印证网络,例如将砒霜购买记录、窑炉值班日志、更夫巡查路线进行时空叠合分析。

结语:古代刑侦智慧的现实启示

青瓷坊毒杀案"的侦破,不仅展现了宋慈"以证据重建现场"的刑侦理念,更深层揭示了古代科技条件下刑侦工作的科学内核。案件中运用的分层检验法、对照实验法、时空定位术等,至今仍在现代刑侦中留有痕迹。此案提醒我们,真相的发现不在于技术的高低,而在于观察的细致与逻辑的严密——这正是宋慈被尊为"世界法医学鼻祖"的根本原因。