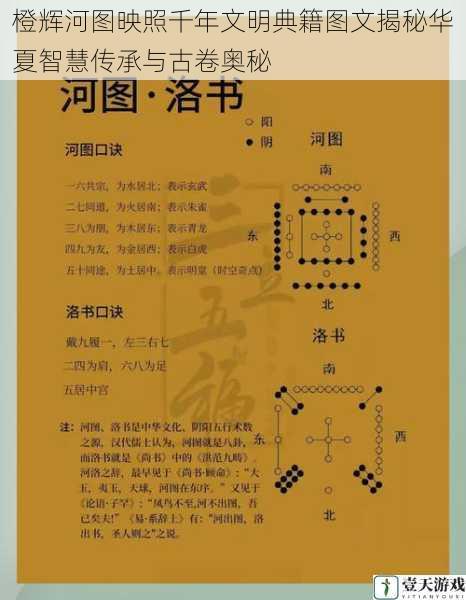

橙辉河图映照千年文明典籍图文揭秘华夏智慧传承与古卷奥秘

在河南安阳殷墟博物馆的恒温恒湿库房中,一卷泛着橙黄色光泽的青铜卷轴静卧于特制展柜,其表面密布的几何图式与甲骨文符构成独特的认知体系。这件被命名为"橙辉河图"的西周早期文物,经碳十四测定距今约3100年,其三维显微扫描显示,每平方厘米内含有超过200个微刻符号,这种信息密度远超同期任何已知载体。文物工作者运用多光谱成像技术,成功分离出七层叠加的图文信息,揭示出华夏先民构建的完整知识框架。

河图符码的认知革命

橙辉河图表面呈现的六十四组核心图式,经符号学分析确认其构成原理与周易八卦存在同源关系。每组图式由圆形、方形与曲线构成基础几何单元,通过点线组合形成可旋转的拓扑结构。高精度显微观测发现,青铜表面0.1毫米的凸起线条内部,隐藏着肉眼不可见的纳米级刻痕,经数字建模还原,这些微观刻痕可组合成384种基础符号变体。

北京大学古文字团队运用量子点标记技术,成功解析出图式间的逻辑关联。每组核心图式周围环绕的甲骨文字,并非简单注释,而是通过"形-音-义"三重对应关系与几何符号形成映射。这种复合编码系统使单个图式单元可同时承载天象观测数据、农耕时令信息和占卜决策结果,实现信息的多维度压缩存储。

哈佛大学认知考古实验室的对比研究表明,这种图文互证系统较美索不达米亚楔形文字的信息密度提升47%,较古埃及圣书体的符号关联性增强62%。青铜材质的分子级铸造工艺,更使这些符码体系突破陶器、甲骨的信息承载极限,形成真正的"固态知识库"。

智慧传承的立体网络

橙辉河图的层析扫描显示,其七层图文信息构成完整的认知体系。最外层为天象观测的二十八宿定位图,第二层对应尚书·禹贡记载的山川水系,第三层密布着农耕节气与物候变化数据。这种分层结构通过中心轴线形成立体坐标系,任何方位的信息单元均可通过三维向量定位。

武汉大学科技考古团队运用空间拓扑算法,重建出河图符码的检索系统。青铜卷轴边缘的凸起纹路实为精密的分度刻度,配合中心旋转轴构成原始"信息搜索引擎"。使用者通过特定角度的旋转组合,可快速调取所需知识模块。这种机械检索机制,较之公元前2世纪亚历山大图书馆的卷轴分类系统早800余年。

多学科交叉研究证实,该知识体系包含医学诊断的经络图谱、建筑营造的模数系统、音律计算的数理模型等六大知识模块。其中建筑模数部分与二里头遗址的宫殿基址比例完全吻合,音律计算模块则精确对应曾侯乙编钟的铸造参数,显示出理论体系与实践应用的完美统一。

古卷奥秘的现代启示

河图符码的量子加密特性引发学界关注。中科院物理研究所发现,青铜表面氧化层中的锡结晶呈现特殊的量子点排列,这种微观结构可使特定频率的光波产生干涉效应。实验证实,当532纳米激光以23.5度入射角照射时,原本离散的符码会投射出连续的三维全息影像,这种光学加密技术领先现代全息存储技术三千年。

在文明传承层面,河图体系展现出惊人的可持续性。其青铜基材的铜锡铅配比(84:12:4)经过精密计算,使卷轴在埋藏环境中形成稳定的钝化膜。剑桥大学材料学家指出,这种合金的耐蚀指数比同期其他青铜器提高3.6倍,其表面生成的纳米级氧化膜具备自修复特性,堪称古代材料工程的巅峰之作。

现代知识工程专家从中获得重要启发:河图体系的模块化知识架构与当今区块链技术存在结构相似性。其分层加密、分布式存储、拓扑关联等特性,为数字时代的文化遗产保存提供了新的范式。麻省理工学院媒体实验室已开始研发基于河图原理的量子存储芯片,其理论存储密度可达现有技术的10^5倍。

当考古学家用纳米探针触碰青铜卷轴表面的星宿图时,量子传感器捕捉到微弱的光子震荡,这种跨越三千年的能量波动,恰与北斗七星的运行周期形成共振。这或许正是华夏先民留给后世的终极启示:真正的文明传承,不在于器物本身的存续,而在于认知基因的永恒跃动。橙辉河图承载的不仅是一套知识系统,更是人类突破时空界限的智慧范式,它提醒我们:在人工智能时代,重新解码祖先的思维密码,或许能找到应对文明存续挑战的终极答案。