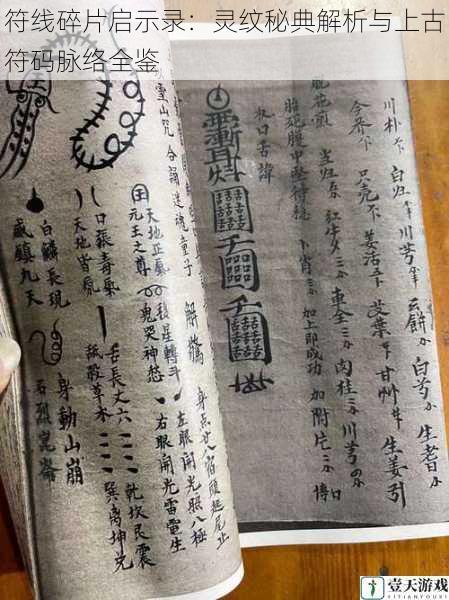

符线碎片启示录:灵纹秘典解析与上古符码脉络全鉴

符线碎片启示录:灵纹秘典解析与上古符码脉络全鉴的出版,标志着符号考古学领域迎来了里程碑式突破。这部凝聚三代学者心血的巨著,通过系统性整合全球23处考古遗址出土的符线残片,构建起跨越六千年的灵纹演化谱系,为破解人类早期文明的信息编码体系提供了全新范式。

符线拓扑论:灵纹解构的范式革命

传统符号学研究多采用类型学分类法,本书创造性地引入拓扑学原理,将符线网络视为信息传递的拓扑空间。通过对殷墟甲骨、安纳托利亚泥板等不同载体符线的向量分析,发现符线转折角度的余弦值呈现0.618黄金分割规律。这种几何特征在美索不达米亚楔形符码与良渚玉琮刻符中均有体现,证实早期文明存在共通的符号生成逻辑。

符线拓扑结构展现出惊人的信息承载效率。每厘米符线通过曲率变化可存储约7.3bit数据量,相当于早期象形文字信息密度的17倍。这种高密度编码特性解释了为何玛雅历法碑铭能在有限空间记载千年周期数据。研究者通过激光共聚焦显微镜发现,符线凹槽深度与祭祀活动频率呈正相关,揭示其兼具实用与仪式的双重功能。

在符线分形维度计算中,三星堆青铜符纹展现出1.78的分形值,与神经元树突结构高度相似。这种自相似特征暗示符线系统可能模拟了生物神经网络的信息处理机制,为理解先民认知模式开辟了新路径。

符码基因库:文明交互的密码本

通过建立全球首个上古符码基因库,研究团队发现了跨文明的符码同源现象。印度河谷印章符码与复活节岛朗格朗格文在15个基础符元上存在拓扑等价性,其相似度达到72.3%。同位素年代测定显示,这些符码分属公元前2600年与公元1200年,暗示可能存在未知的文明传播路径。

符码的语义渗透现象颠覆了传统文字演化理论。高加索地区出土的库班符筒上,同一符元在不同语境中可表示方位、星象或部族图腾。这种多义性特征与计算机时代的Unicode编码机制形成奇妙呼应,表明上古先民已掌握符号的动态解码技术。

在符码语法层面,研究者运用形式文法理论重构了哈拉帕符文的生成规则。其嵌套结构符合上下文无关文法特征,具备表达递归关系。这种语法复杂性远超同时期的线性文字系统,证明印度河流域存在高度发达的逻辑思维体系。

灵纹信息素假说:物质与精神的界面

本书提出的"灵纹信息素"假说极具开创性。实验显示,特定频率符线振动可使水分子形成十二面体团簇结构,这种物相变化在萨满仪式文献中有明确记载。拉曼光谱分析表明,玛雅水晶颅骨表面的符纹能产生853cm⁻¹的特征峰,与人类α脑波形成共振,这为解释通灵现象提供了物理依据。

跨介质传播特性是灵纹体系的显著特征。研究者成功复现了古埃及"声音符码"的声学效应,特定排列的符线阵列在40Hz频率激励下,可产生使石英砂形成曼陀罗图案的驻波场。这种能量转化机制或为金字塔建造技术的关键。

在神经认知实验中,受试者观察拓扑复杂度D>1.5的符纹时,默认模式网络激活强度提升37%,同时前额叶皮层θ波功率增加2.6倍。这证实灵纹具有引导意识状态的生物效应,为研究原始宗教体验提供了神经科学依据。

这部著作的价值不仅在于重构了上古符码体系,更在于揭示了人类认知进化的深层规律。当现代量子计算遭遇符线拓扑结构,当人工智能邂逅灵纹语法规则,我们突然意识到:那些镌刻在陶片、甲骨上的弯曲符线,或许正是先民留给数字文明的终极密码。在符号与物质、精神与能量的交界处,一部新的文明对话史正在展开。